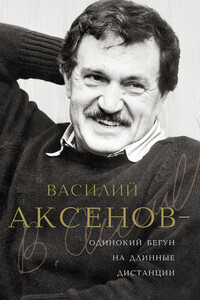

Четыре жизни Василия Аксенова | страница 14

Прежде всего: в России эту книгу читали около 50 так или иначе близких мне людей[24]. Будем считать, что они не глупее тебя. Почему бы нам считать их глупее тебя, меня или какого-нибудь задроченного Random House?

Из этих пятидесяти один лишь Найман отозвался об „Ожоге“ не вполне одобрительно, но и он был весьма далек от твоей тотальности. Остальные высоко оценили книгу и даже высказывали некоторые определения, повторить которые мне мешают гордость, сдержанность и великодушие, т. е. качества, предложенные тебе в начале этого письма, бэби.

С трудом, но все-таки допускаю, что ты ни шиша не понял в книге. Мегаломаническое токование оглушает. Сейчас задним числом вспоминаю твои суждения о разных прозах в Мичигане, с которыми спорить тогда не хотел просто потому, что радовался тебя видеть. Допускаю подобную глупую гадость по отношению к врагу, само существование которого ослепляет и затуманивает мозги, но ведь мы всегда были с тобой добрыми товарищами. Наглости подобной не допускаю, не допустил бы даже и у Бунина, у Набокова, а ведь ты, Иосиф, ни тот ни другой.

Так как ты еще не написал и половины „Ожога“ и так как я старше тебя на восемь лет, беру на себя смелость дать тебе совет. Сейчас в мире идет очень серьезная борьба за корону русской прозы. Я в ней не участвую. Смеюсь со стороны. Люблю всех хороших, всегда их хвалю, аплодирую. Корона русской поэзии, по утверждению представителя двора в Москве М. Козакова, давно уже на достойнейшей голове. Сиди в ней спокойно, не шевелись, не будь смешным или сбрось ее на <->. „Русская литература родилась под звездой скандала“, – сказал Мандельштам. Постарался бы ты хотя бы не быть источником мусорных самумов.

Заканчиваю это письмо, пораженный, в какую чушь могут вылиться наши многолетние добрые отношения. Вспомни о прогулке с попугаем и постарайся подумать о том, что в той ночи жила не только твоя судьба, но и моя, и М. Розовского, и девочек, которые с нами были, и самого попугая[25].

Бог тебя храни, Ося!

Обнимаю, Василий»[26].

В уже упомянутой нами книге Эллендея Проффер отмечает, что и отношения Профферов с Бродским по мере его литературного возвышения существенно менялись. Порой сквозь его прежнее обаяние проступали напористая самоуверенность и нетерпимость. Именно эти качества своего бывшего друга Василий Аксенов охарактеризовал в процитированном письме как мегаломанию.

Кстати, именно из-за Василия Аксенова, популярность которого в Советском Союзе мемуаристка сравнивает с популярностью в Штатах «Манхэттена» Дос Пассоса или «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, произошел первый серьезный кризис и в их отношениях с Бродским.