Путеводитель в мир электроники. Книга 2 | страница 9

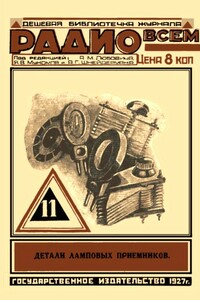

Действует прибор следующим образом. Ток батареи напряжением 4–5 В постоянно циркулирует от зажима Р к платиновой пластинке А, далее через порошок, содержащийся в трубке, к другой пластинке В и по обмотке электромагнитного реле обратно к батарее. Сила этого тока недостаточна для притягивания якоря к реле, но если трубка АВ подвергнется действию электрического колебания, то сопротивление мгновенно уменьшится и ток увеличится настолько, что якорь реле притянется. В этот момент цепь, идущая от батареи к звонку, прерванная в точке С, замкнется и звонок начнет действовать, но тотчас же сотрясение трубки опять уменьшит ее проводимость и реле разомкнет цепь звонка.

В моем приборе сопротивление опилок после сильного встряхивания бывает 100000 Ом, а реле, имея сопротивление около 250 Ом, притягивает якорь при токах от 5 до 10 мА (пределы регулировки), т. е. когда сопротивление всей цепи падает ниже 1000 Ом. На одиночное колебание прибор отвечает коротким звонком; непрерывно действующие разряды отзываются довольно частыми, через приблизительно равные промежутки следующими звонками».

Как читатели успели понять из описания и рисунка, в составе радиоприемника использованы знакомые изобретения: когерер, электромагнит, гальваническая батарея. Для автоматического встряхивания когерера применяется обычный электрический звонок, а в качестве антенны выступает вертикальный отрезок провода длиной 2,5 м — так называемая штыревая антенна. С помощью более длинной антенны прибор регистрирует на расстоянии до 4 км приближающуюся грозу, становясь «грозоотметчиком». По поводу грозоотметчика Попова один французский историк техники писал: «Уже в 1895 г., когда еще никто не мог выступить с предложением беспроволочного телеграфа, был кто-то, кто телеграфировал при помощи электричества. Этим «кто-то» была молния, которая телеграфировала А. С. Попову в его лабораторию «я здесь» и давала ему точные указания своего пути».

Чем занимался Александр Степанович после демонстрации своего знаменитого изобретения? В марте 1896 г. он демонстрировал усовершенствованный вариант приемника, в котором принятые сигналы записывались на телеграфную ленту. Летом 1897 г. он провел первые практические опыты по радиосвязи вблизи Выборга при дальности 5 км. Он исследовал методы увеличения дальности приема радиосообщений, разрабатывал конструкцию аппаратуры связи для военных кораблей. В том же году он высказал мысль о возможности использования радио для судовождения: «Применение источника электромагнитных волн на маяках в добавление к световому и звуковому сигналам может сделать видимыми маяки в тумане и в бурную погоду». Александр Степанович первым заметил эффект отражения радиоволн от корпусов кораблей и пришел к мысли о возможности