Легенды таинственного Петербурга | страница 49

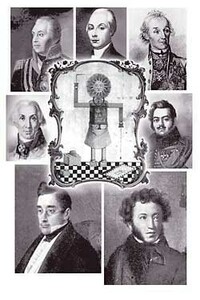

По «конституции» Сперанского все население страны разделялось на три сословия: дворянство, «среднее состояние» (купцы, мещане, государственные крестьяне) и «народ рабочий» (помещичьи крестьяне, мастеровые, прислуга). Политические права должны были получить два первых сословия, а людям из «народа рабочего» предоставлялась (в перспективе) возможность перейти в «среднее состояние» и стать политически правомочными, когда они обретут недвижимость.

В основу государственного устройства России Сперанский первым положил идею разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. Высшим органом судебной власти должен был стать Сенат, исполнительной – министерства, законодательной – Государственная Дума. Однако над всеми этими высшими органами учреждался Государственный совет в качестве «совещательной комиссии» при царе. Как и прежде, окончательно утверждал или отклонял любой законопроект, даже принятый Государственной Думой, Его Величество Император.

Разумеется, Сперанский учитывал, что судьба его проектов (как и его самого) – в руках царя, и поэтому он формулировал свои идеи умеренно, стараясь не оттолкнуть монарха излишним радикализмом, а напротив, затронуть в нем «лагарповы[1] струны» (Г.Р. Державин) и сыграть на них для пользы Отечества. Реформы Сперанского означали бы прорыв России от феодального самовластия к началам буржуазного права, к правовому государству. Однако значительная часть дворянства встретила реформы в штыки. Сам реформатор, простолюдин-попович, выскочка, parvenu, при дворе оказался явно не ко двору. Сперанский отнюдь не стеснялся своей «худородности», при всяком случае подчеркивая, что он не высоко ставит аристократический принцип, оценивая людей исключительно по деловым качествам. Вот одна характерная история. Сперанский до конца жизни в день своего рождения исполнял некий ритуал. Вечером он расстилал на лавке овчину и грязную подушку и спал на них. Когда его спросили: «Зачем вы это делаете?», он ответил: «Таким образом я хочу никогда не забывать о своем происхождении».

Его ненавидели и завидовали ему, и чем больше завидовали, тем сильнее ненавидели. Сперанский никогда не домогался титулов, прожив всю жизнь «простым гражданином». В графское достоинство он был возведен 1 января 1839 года, а 11 февраля того же года он скончался, пробыв графом всего сорок один день. Сперанский был щепетильно честен, не оказывал покровительства «родным человечкам», не вовлекался в придворные интриги. Однако даже его достоинства вызывали неприятие и отторжение. Сперанский, по словам Голицына, внушал окружающим едва ли не суеверный ужас. Возможно, это было связано с тем, что он никогда не выражал никаких чувств и всегда как бы носил на лице маску бесстрастной ледяной вежливости. Всегда неизменно корректный, с безукоризненными манерами, он ни к кому не выказывал ни симпатии, ни неприязни. Говорил всегда тихо, округлыми, правильными периодами, по временам впадая в назидательный тон.