Лжетрактат о манипуляции | страница 36

Впрочем, когда я в последнюю минуту все же попала в Вену (а эпизод отъезда в Вену относится к другой истории, которую мне еще надо будет написать), меня все время путали со стипендиатами, которых лауреаты должны были представлять, и мне приходилось объяснять, наполовину польщенной, наполовину смущенной, что вообще-то я сама — лауреат премии. Потом, когда все кончилось и мы вернулись в отель, я нашла письмо, которым меня известили, что возобновлена печать «Проектов на прошлое» и до моего возвращения домой книга будет уже в магазинах. Как бы это ни показалось странным, если надо было бы выбрать момент, который в хронологии моей памяти называется «Премия Гердера», это был бы не момент, когда я узнала новость о ее присуждении мне, и не барочный и торжественный момент церемонии, а именно весть о разблокировке книги, давшая мне наконец право порадоваться успеху. Конец третьего акта.

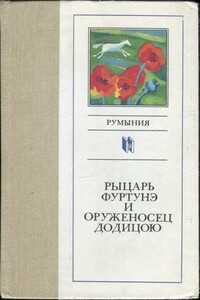

Эпилог. Нет, эпилог — не то. Потому что больше ничего не случилось, кроме того, что эта книга стала наиболее переводимой из моей прозы. И все же я хочу кое-что добавить. Я сказала вначале, что история отношений с цензурой этой книги есть в своем роде история цензуры вообще. Не говоря уже о том, что извивы произошедшего представляют собой нечто вроде диаграммы функционирования самого тонкого и специфического из механизмов подавления — закручивания и раскручивания гаек, этот событийный ряд охватывает почти весь инвентарь методов, используемых против свободы выражения, но также и методов, с помощью которых, в определенных условиях, им можно было противостоять. Начну с последних. Первая часть, получение командой «Картя Ромыняскэ» визы на публикацию книги — волнующий момент, означающий, что, когда люди в состоянии сотрудничать, солидаризоваться, вступать в заговор против лжи, рисковать, быть самими собой, это может застопорить механизмы зла. Нужна была, несомненно, и толика удачи, но прежде всего нужны были чуткость и способность понять, что риск — одна из координат определения интеллектуала. Эта солидарность в принятии на себя риска, которую дали мне почувствовать коллеги из «Картя Ромыняскэ», эквивалентна по простоте и эффективности действию, которое может иметь знак креста против дьявола. Естественный вопрос, который тут рождается: почему, если такая реакция столь проста и эффективна, она удовлетворилась тем, чтобы быть исключением, и не стала правилом?

Обращение к типографщикам, перенос ответственности — дабы преступить одно из самых важных прав человека — с институций на людей, с палачей на жертв, очень многое говорит не только о методах коммунистической цензуры в Румынии, но и о коварстве и трусости тех, кто осуществлял подавление (не обязательно интеллектуального типа). Впрочем, эта манипуляция с переносом есть перверсивное выражение ненависти к интеллектуалам, ненависти, проистекающей из самого ядра идеи равенства и еще из осознания того, что речь идет о постыдном деянии, о котором нельзя заявлять во всеуслышание, которое приличнее закамуфлировать под волю масс. Правда, в тени институции, скрывавшейся за волей масс, были обычно зависть, ревность, комплексы неполноценности людей из плоти и нервов, которые заботились о том, чтобы выявить проявления свободы, удачливости, рисковости и просить их запрета. Не знаю, кто включался между одобрением книги в «Картя Ромыняскэ» и выдумкой про типографщиков в «Вяца Ромыняскэ», но зато знаю, что в случае стихов из «Амфитеатру» и в случае книжки для детей речь шла о конкретных доносах, первый происходил из сферы журнала «Сэптэмына», второй из одной библиотеки Сучавского уезда.