Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках | страница 23

По заключенной с Пантократором омологии, ильинцы не имели даже права строить – все должно было оставаться как во времена незабвенного старца Паисия. Если, например, какое-то здание приходило в ветхость, то его можно было только подремонтировать, а не расширить. Гнет Пантократора иной раз принимал комические формы. По той же омологии, скит имел на берегу моря небольшую арсану, куда несколько раз в году приходили корабли с сеном, со съестными припасами и с иным скарбом. При арсане ильинцы, однако, не имели своей земли – ни одной сажени. Во время выгрузки требовалось устроить сарай, что монастырь позволял делать, но с одним условием – по окончании оной немедленно ломать постройку. И вот ильинцы при подходе корабля строили сарай, а по его отплытии тотчас ломали – и так по нескольку раз в год. Конфликт скитников с монастырцами дошел до самого Константинополя, и в начале XIX века Патриарх благоразумно (не без давления российских дипломатов) разрешил русской обители расти.

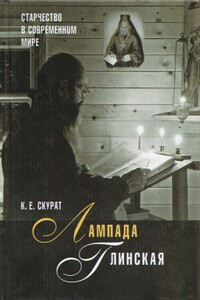

Отец Филимон, привратник Ильинского скита. 1997

Сразу же после патриаршего хрисовула, в 1910 году, здесь был заложен, а в 1914 году освящен величественный кафоликон (собор) во имя св. Илии Пророка. В ярко выраженном русско-византийсксвом стиле, он символизирует связь Русского Православия с Византией, с греческими святыми Отцами – то, к чему стремился преподобный Паисий.

…В 1995 году, спустя три года после первой неудачной попытки, я снова отправился в Ильинский скит.

У ворот меня встретил монах-привратник по имени Филимон. Встретил весьма радушно, воплощая собою само гостеприимство. По афонскому обычаю, он предложил мне с дороги стакан воды, рюмку раки (виноградной водки), сласти и попросил расписаться в книге посетителей. Я заглянул в ту часть, которая относилась к 1992 году, и обнаружил большой хронологический перерыв…

Затем отец Филимон повел меня по обители. Она выглядела образцово: все вычищено, подновлено, подкрашено. Я уже слышал на Афоне, что новый настоятель скита о. Иоаким прежде был капелланом (полковым священником) и умеет навести порядок.

Мы прошли в собор, и я приложился к местной святыне, чудотворному списку Тихвинской иконы Божией Матери. Рядом на аналое лежала икона святого Паисия, оставшаяся от русских ильинцев. На мой вопрос, существует ли греческая служба святому, о. Филимон ответствовал, что таковой нет и что память св. Паисия они не совершают. «Нам кажется, – пояснил монах, – что вся слава старца – там, в России, а здесь, на Афоне, мы знаем его мало». По просьбе своего сопровождающего я перевел некоторые церковно-славянские надписи в храме, непонятные нынешним насельникам.