Чандрагупта | страница 2

Народное восстание 1857 года и движение маратхских крестьян в конце 70-х годов против англичан оказали большое влияние на умы маратхской интеллигенции и сильно накалили идеологическую атмосферу Махараштры в последней четверти XIX века.

Пуна — исторический и культурный центр Махараштры — становится настоящей кузницей кадров патриотической маратхской интеллигенции. Здесь разворачивается деятельность общественных деятелей Чиплункара, Тилака и Агаркара, властителей дум маратхского народа. В Пуне в Новой английской школе, в колледже имени Фергюссона получает образование передовая маратхская молодежь, свободная от тлетворного воздействия официальной системы просвещения.

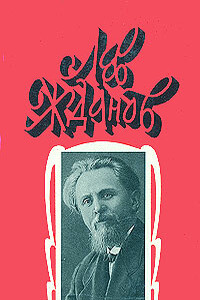

В Пуне учился и провел большую часть жизни Хари Нараян Апте.

Хари Нараян Апте (1864–1919) родился в брахманской семье. Отец его прошел обычный путь образованного индийца середины XIX века, завершившийся более или менее хорошо оплачиваемой должностью на службе в правительственном учреждении, которая, как правило, понималась как гарантия лояльности по отношению к колониальным властям. Апте, возможно, повторил бы путь своего отца, если бы воспитанием юноши не занялся его дядя, человек прогрессивных взглядов. Апте поступает сначала в Новую английскую школу, а затем в колледж имени Фергюссона, где царили идеи свободомыслия и беззаветного служения народу.

На студенческие годы приходятся первые литературные опыты Апте. Неуемную любознательность его не могут удовлетворить узкие рамки учебной программы, и он самостоятельно научает немецкий и французский языки (английский был обязательным по программе). Голдсмит, В. Скотт, Байрон, Уордсворт, Мольер, Диккенс, Гёте открывают перед Апте совершенно новый мир, непохожий на традиционный, привычный мир отечественной литературы. Но в то же время сами эти новые писатели и поэты так отличны друг от друга! Молодому студенту хотелось во всем этом разобраться. Еще сильнее было желание разобраться в самом себе, выработать свое отношение к литературе и жизни. Понятно было одно: нельзя больше писать в традиционной условной манере. Негодны и старые прозаические жанры — бхаруры (аллегорические сказы), бакхары (художественные хроники): они слишком неуклюжи, их не оживишь никакими злободневными темами. А желание откликнуться на события современной действительности, воплотить их в художественные образы так велико! Стихи? Но они получаются слишком ученическими. Статьи — яркие, страстные, зовущие на борьбу с косностью, предрассудками, невежеством? Но можно ли писать статьи лучше, чем Чиплункар, Тилак, Агаркар — эти подлинные корифеи публицистики?