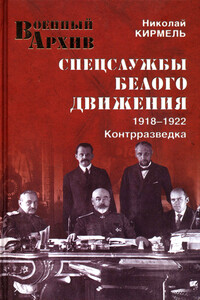

Карающий меч адмирала Колчака | страница 32

Наконец, 17 июня 1919 г. отредактированное «Положение о государственной охране» было по докладу В.Н. Пепеляева (в то время уже министра внутренних дел) утверждено Советом министров и 19-го опубликовано в официальном «Правительственном вестнике». Его 1-я статья гласила: «Государственная охрана имеет целью предупреждение и пресечение государственных преступлений». Ст. 4 Положения распределяла функции между всеми четырьмя отделениями Особого отдела.

С целью повышения значения вновь создаваемого органа, согласно ст. 5, управляющий Особым отделом получал статус вице-директора Департамента милиции МВД. Ст. 7 определяла структуру губернских (областных), уездных, городских управлений госохраны и отдельных пунктов; число последних не регламентировалось, но ст. 11 оговаривала, что вопрос об открытии отдельных пунктов в каждом конкретном случае и по мере надобности решает лично министр внутренних дел, а надзор за комплектованием их штатов осуществляет директор Департамента милиции. В ст. 12 подчеркивалось, что начальники губернских и областных управлений госохраны подчиняются Особому отделу через управляющих губерниями (областями), и, соответственно, все указания своего высшего начальства получают через них, причем управляющий губернией получал право приостановить указание и дополнительно согласовать его с МВД «в случае возникновения у него сомнений». Ст. 14 оговаривала, что служащих государственной охраны до 9-го класса Табели о рангах утверждал в должности начальник губернского управления госохраны, служащих 7–8 классов — управляющий губернией, 5–6 классов — министр внутренних дел. За прокурорами окружных судов сохранялось право надзора за производством дознаний органами госохраны>{115}.[8] Сам Пепеляев отмечал в своем дневнике факт утверждения Совмином Положения о госохране с глубоким удовлетворением>{116}.

С весны по осень 1919 г. на территории 21 губерний и областей, находившихся под контролем А.В. Колчака, органы государственной охраны были учреждены: в Акмолинской области — областное управление, 2 уездных (Акмолинское и Петропавловское) и 3 отдельных пункта (Омский, Атбасарский и Кокчетавский), в Алтайской губернии — губернское, 4 уездных (Бийское, Змеиногорское, Каменское и Славгородское) и 2 отдельных пункта (Барнаульский и Каракорум-Алтайский), в Амурской области — областное, в Енисейской губернии — губернское, 4 уездных (Ачинское, Енисейское, Канское и Минусинское) и 1 отдельный пункт (Красноярский), в Забайкальской области — областное, 3 уездных (Верхнеудинское, Нерчинское и Троицкосавское) и 5 отдельных пунктов (Акшинский, Баргузинский, Селенгинский, Читинский и Нерчинский), в Иркутской губернии — губернское, 4 уездных (Бодайбинское, Верхоленское, Нижнеудинское и Черемховское) и 6 отдельных пунктов (Ангарский, Балаганский, Иркутский, Киренский, Тункинский и Эхирикс-Булагатский), в Камчатской области — лишь 1 отделение в Петропавловске-Камчатском (в подчинении Приморскому областному управлению), в Оренбургской губернии — губернское, 4 уездных (Верхнеуральское, Орское, Троицкое и Челябинское) и 1 отдельный пункт (Оренбургский), в Пермской губернии — губернское,