Карающий меч адмирала Колчака | страница 2

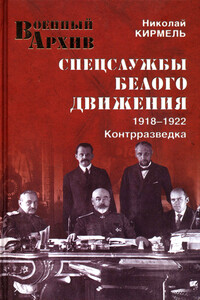

По образу и подобию спецслужб Российской империи были созданы белогвардейские органы разведки и контрразведки, а местами (при А.В. Колчаке) — и политической полиции (государственной охраны). Параллельно с ними борьбу с государственными преступлениями вели органы внутренних дел. Только на завершающем этапе войны в Крыму и на Дальнем Востоке произошло объединение оперативно-розыскных служб под общим руководством.

За недолгий промежуток времени — шесть лет — они прошли все этапы развития: зарождения, становления, развития, зрелости, упадка и сошли с исторической арены вместе с их создателями — белогвардейскими режимами, оказавшись вычеркнутыми из человеческой памяти на долгие десятилетия. Победители не были заинтересованы в объективном изучении их деятельности, подменив глубокие научные исследования пропагандистскими клише, в которых контрразведывательные службы Белого движения представлены лишь репрессивными органами, а сотрудники — отпетыми негодяями и палачами, препятствовавшими трудящимся идти вперед навстречу «светлому будущему». Внимательное изучение документов показывает, что в реалиях Гражданской войны все было намного сложнее. Наряду с функцией защиты политических режимов, деятельность белогвардейских спецслужб была направлена на сохранение территориальной целостности и суверенитета России как внутри страны, так и на международной арене.

Особый интерес представляют органы государственной безопасности белогвардейского режима адмирала А.В. Колчака. Во-первых, уникальность их опыта в том, что в 1919 г. Колчак был признан всеми белыми правительствами и армиями других регионов России (Юга, Севера, Северо-запада) в качестве Верховного правителя. Соответственно, все правительственные структуры — ив том числе спецслужбы — его режима строились с прицелом на всероссийский масштаб и как образец для остальных. Во-вторых, здесь изначально (в отличие от остальных белых режимов) была предпринята попытка возрождения не только военной разведки и контрразведки, но и политической полиции по образцу жандармского корпуса Российской империи (при режиме генерала А.И. Деникина абсолютно разные функции криминальной и политической полиции объединялись в компетенции государственной стражи, что несомненно снижало ее эффективность). Наконец, в-третьих, А.В. Колчак сразу же начал широко привлекать в эти органы на ключевые и ответственные посты профессионалов царской жандармерии, чего избегал, в частности, тот же А.И. Деникин, одержимый либеральными комплексами и предубеждениями на сей счет (лишь на заключительном этапе эпопеи Белой армии Юга России это стал делать П.Н. Врангель).