Остоженка. От Остоженки до Тверской | страница 50

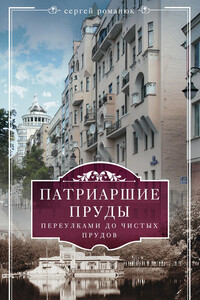

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах.

В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Попозже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных – громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах – каретах, запряженных четверкой, с форейтором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни „идеи” еще не были в ходу: еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между „отцами и детьми”, борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере на поверхности».

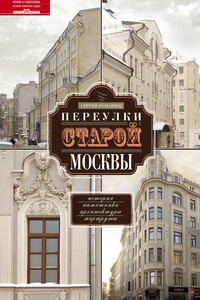

После отмены крепостного права тихая, безмятежная жизнь уходящего дворянства кончилась, многие особняки перешли в иные руки, в арбатских и пречистенских переулках поселились представители новой интеллигенции – врачи, адвокаты, ученые. Правда, еще в конце 1880-х гг. арбатские переулки были свидетелями идиллических деревенских сцен. «Многие держали у себя во дворах коров, – вспоминал современник. – Я помню одно раннее весеннее утро. Всего лишь четыре часа; я просыпаюсь и слышу непривычный для себя звук. Что такое? Оказывается, идет пастух по Плотникову переулку и играет на рожке. Коровы выходят из ворот, и пастух гонит их пастись на Девичье поле». К концу XIX в. воздвигаемые в переулках высокие доходные дома начали разрушать стилистическую цельность Старой Конюшенной.

Недавние перемены еще более заметны – многие старинные деревянные дома, памятники целого периода развития архитектуры и истории Москвы, были снесены и на их месте построены здания, отнюдь не блещущие достоинствами тех образцов московской архитектуры, которые они заменили. Как писала директор герценовского музея Ирина Александровна Желвакова в книге «Тогда… в Сивцевом», «старая жизнь ушла. В тихий московский переулок пришли новые хозяева. Поликлиники, аптеки, дома „улучшенной планировки”, снующие день и ночь черные „Волги”. Можно ли больше разрушать? Оказывается, можно. Правительство нарушает свои же собственные запреты. Историческая зона Арбата взорвана вновь безжалостной стройкой».