Моя мать Марина Цветаева | страница 101

И еще и еще греческие, италийские, мифологические вспышки и сполохи, разбросанные по стихотворениям отсветы столь далекого классического костра!.. «Над ужаленною Федрой Взвился занавес, как гриф…», «Глазами заспанных Ариадн — Обманутых…», «Женою Лота насыпью застывшие столбы…», «Волчицы римской Взгляд, в выкормыше зрящей — Рим!», «Час Души — как час струны Давидовой сквозь сны Сауловы…», «Так Поликсена, узрев Ахилла Там, на валу…» И вновь и вновь: темы времени — Вечности и времени — «Минуты минущей»; всплески российской тоски; библейские вариации — и все пронизывающая Сивиллина, сибиллическая тема Рока…

Все это, нагнетаясь, накручиваясь, нарастая, требует выхода, осуществления и осмысления в просторе большого произведения, требует единого костяка крупной вещи, ее ограничительных, но раскрепощающих и организующих законов.

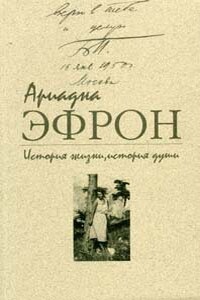

В черновую тетрадь начинает — исподволь пока еще — внедряться Трагедия — среди колонн стихов, их нервных вертикалей — большими плоскостями прозы: предварительных планов пьесы «Ариадна»; «биографических» сведений о ее героях; их характеристик; готовится ложе античной трагедии для современного и вечного потока страстей и бед человеческих.

Стихи (у Марины всегда — монологи, всегда — безответные!), облеченные в плоть героев, наконец-то смогут обрести право на диалог…

Сквозь стихотворения и отдельные строки, строфы, написанные уже в осенней Праге, после переезда туда из деревни, просвечивает город, именно этот, неповторимый…

«Как бы дым твоих не горек Труб, глотать его — все нега! Потому что ночью — город — Опрокинутое небо… — Аллеи последняя алость… — По набережным, где седые деревья… — Фонари, горящие газом Леденеющим… — Улицы не виноваты в ужасах Нашей души… — Прага, каменная поэма…» — и, наконец, встает во весь свой ночной рост «Пражским рыцарем»: — «Бледнолицый Страж над плеском века, Рыцарь, рыцарь, Стерегущий реку…»

И от Рыцаря, от того моста над той Влтавой, ощупью черновиков, сквозь ожившую уже ткань первой картины «Ариадны» (мимо и наперекор ее путеводной нити, ведшей из лабиринта к свету), — к лабиринту великого отчаянья поэм «Конца» и «Горы», неотвратимо назревающих в недрах души и глубинах тетради.

Скоро они, поэмы эти, прорвут все плотины прочих творческих замыслов, подобно тому как чувство, их (поэмы) породившее, перемахнет через оплоты задуманного, положенного, возможного.

«Есть чувства, — писала Марина в те дни, — настолько серьезные, настоящие, большие, что не боятся ни стыда, ни кривотолков. Они знают, что они — только тень грядущих достоверностей».