Петр Ильич Чайковский | страница 6

Такой почти непереносимой правдой была для николаевского режима и музыка Глинки. Она была вызовом подлому крепостному порядку, топтавшему и душившему тысячи Сусаниных, насмерть засекавшему в армии тысячи Сабининых, превращавшему крестьянских девушек в игрушку барской прихоти. В решающие годы, когда в России, по выражению Ленина, «все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками»[1], музыка Глинки смело и правдиво говорила о благородстве и душевной силе русского крестьянина, о величии народа, о неисчерпаемой красоте и поэтичности народного творчества. «Музыку создает народ, — утверждал Глинка, — мы, композиторы, только аранжируем ее»[2]. Что же удивительного, если эту создаваемую народом музыку стоявшие у власти крепостники старались заглушить безобидными трелями и руладами итальянской оперы?

Но не заглохла музыка Глинки. Русские композиторы второй половины века создавали правдивые, полные глубокой любви к народу оперы, и «Иван Сусанин» Глинки стоял перед ними живым образцом красоты, человечности и патриотизма. Они искали музыкального воплощения для исторических преданий, для поэтического мира народной фантазии, и непревзойденным примером служила им опера-сказка «Руслан и Людмила». Складывалась русская симфоническая школа, и вся она, по слову Чайковского, как дуб в желуде, уже заключалась в «Камаринской» Глинки.

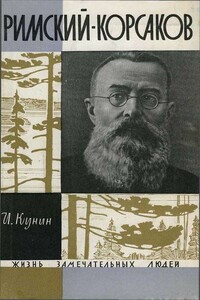

Русская классическая музыка, как и вся русская классическая культура XIX века, родилась из великой борьбы народа с крепостным строем. Она возникла тогда, когда дальнейшее сохранение этого строя грозило подорвать самые основы существования России. Она продолжала свое цветение и тогда, когда, отказавшись в 1861 году от крепостного права, крепостники пытались сохранить помещичью собственность на землю, кабальную эксплуатацию крестьян и — главное условие своего политического господства — российское самодержавие. Пока русские композиторы стояли на народной почве борьбы с крепостничеством, художественные заветы Глинки сохраняли для них свое непосредственное значение. Без Глинки невозможны были бы ни Даргомыжский, ни Римский-Корсаков, ни Бородин, ни Мусоргский, ни Чайковский. «Аз есмь порождение Глинки», — шутливо писал Петр Ильич своему издателю П. И. Юргенсону в разгар работы над оперой «Евгений Онегин».

Шло время, а воспоминание о 22 августа 1850 года не бледнело в памяти Чайковского., Посещение оперы «Иван Сусанин» стало одним из бесконечно дорогих Чайковскому воспоминаний. Разлученный с матерью, он не забывает в письме к ней отметить: «В коронацию был ровно год, как мы с вами были в театре и смотрели «Жизнь за царя»