История советской фантастики | страница 32

Эти и целый ряд им подобных выступлений порождали благоприятную для Кургузова атмосферу форума, невольно настраивая всех присутствующих на особое отношение к научной фантастике. Прения по докладу Горького завершились характерным в этом смысле выступлением Емельяна Ярославского, которого ранее трудно было заподозрить в симпатиях к научно-фантастическому жанру. Тем не менее, он, в частности, сказал: «Говорят, что наша сегодняшняя действительность фантастичнее, сказочнее всякого фантастического романа. Но, товарищи, когда сейчас рабочие строят заводы, когда они ведут героическую борьбу за то, чтобы пятилетку закончить в срок (…), они хотят знать: а что дальше, вот через 15–20 лет? И я думаю, товарищи, что не будет никакого Феха, если мы дадим больше таких произведений, если потом в жизни чуточку окажется не так…» После такой мощной «артподоготовки» ожидаемое выступление Молотова должно было смотреться уже совершенно по-иному. Однако Кургузов, похоже, еще далеко не исчерпал своих «домашних заготовок». Присутствующих покамест ожидало кое-что не менее любопытное. На пятый день съезда, на вечернем заседании, после перерыва, председательствующий неожиданно объявил: «Слово предоставляется товарищу Уэллсу…»

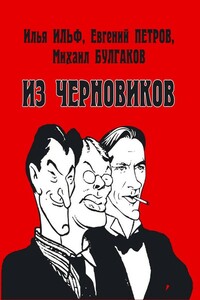

Это был настоящий сюрприз. В советской прессе, конечно, Уэллса время от времени поругивали за пацифизм, однако среди читателей авторитет автора знаменитого романа «Первые люди на Луне» был очень высок, и никто не ожидал, что осмотрительный британец решит посетить I Съезд. В предварительном списке гостей имени Уэллса, кстати, и не было, как не были упомянуты и другие фантасты — соотечественник Уэллса Олдос Хаксли (в тогдашней транскрипции Альдус Гексли), а также два американца — Стенли Уэйнбаум и знаменитый автор «Лунной заводи» Абрахам Меррит. Много позже в своих мемуарах, опубликованных в 1990 году, Степан Кургузов вспоминал, как непросто ему дались приглашения писателей, которые тогда относились к Советскому Союзу, мягко говоря, не слишком доброжелательно. Гостей (в особенности, американцев) подкупило то обстоятельство, что в СССР — по необъяснимым для них причинам — фантастическая литература начинала все явственнее занимать привилегированное положение. На Западе, при всей ее популярности, она оставалась третьестепенной, развлекательной литературой, зато в Советском Союзе фантастика выдвигалась на передний край. Такого у себя на родине не могли вообразить ни автор «Марсианской одиссеи», ни автор «Корабля Иштар», ни создатель «Человека-невидимки», ни даже ироничнейший творец «Дивного нового мира». (Между прочим, только этим фактом и можно объяснить донельзя снисходительное, почти дружеское отношение целого ряда знаменитых западных писателей-фантастов — кроме, конечно же, Кингсли Эмиса и Роберта Хайнлайна — и к сталинскому, и к хрущевскому, и к брежневскому режимам: страна, где их любимый жанр пребывал в условиях «наибольшего благоприятствования», в их глазах выглядела уже не таким монстром. Это, впрочем, не мешало нашим идеологам даже мягкую критику позиции СССР зарубежными фантастами считать «идеологическими диверсиями» и искать смертельных врагов там, где они могли бы обрести союзников…)