Заметки о русском (сборник) | страница 54

Но Ильмень-озеро виднелось не только с кровли Хутынского собора, но прямо от ворот Детинца, выходящих на Волхов.

В былине о Садко поется, как Садко становится в Новгороде «под башню проезжую», кланяется Ильменю и передает поклон от Волги-реки «славному Ильмень-озеру».

Вид на Ильмень из Детинца, оказывается, не только замечался древними новгородцами, но и ценился. Он был воспет в былине…

Кандидат архитектуры Г. В. Алферова в своей статье «Организация строительства городов в русском государстве в XVI–XVII веках» обращает внимание на «Закон градский», известный на Руси начиная по крайней мере с XIII века. Восходит он к античному градостроительному законодательству, заключающему четыре статьи: «О виде на местность, который представляется из дома», «Относительно видов на сады», «Относительно общественных памятников», «О виде на горы и море». «Согласно этому закону, – пишет Г. В. Алферова, – каждый житель в городе может не допустить строительства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязи наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными постройками и памятниками. Византийский закон апопсии (вид, открывающийся от здания) ярко отразился в русском архитектурном законодательстве „Кормчих книг…“».

Русское законодательство начинается с философского рассуждения о том, что каждый новый дом в городе влияет на облик города в целом. «Новое дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид». Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов должны производиться с разрешения местных властей города и согласовываться с соседями: в одном из параграфов закона запрещается лицу, обновляющему старый, ветхий двор, изменять его первоначальный вид, так как если будет надстроен или расширен старый дом, то он может отнять свет и лишить вида («прозора») соседей.

Особое внимание в русском градостроительном законодательстве обращается на открывающиеся из домов и города виды на луга, перелески, на море (озеро), реку.

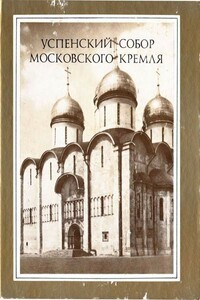

Связь Новгорода с окрестной природой не ограничивалась только видами. Она была живой и реальной. Концы Новгорода, его районы, подчиняли себе окружающую местность административно. Прямо от пяти концов (районов) Новгорода веером расходились на огромное пространство подчиненные Новгороду новгородские «пятины» – области. Город со всех сторон был окружен полями, по горизонту вокруг Новгорода шел «хоровод церквей», частично сохранившийся еще и сейчас. Один из наиболее ценных памятников древнерусского градостроительного искусства – это существующее еще и сейчас и примыкающее к Торговой стороне города Красное (красивое) поле. По горизонту этого поля, как ожерелье, виднелись на равных расстояниях друг от друга здания церквей – Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Благовещения на Городце, Нередица, Андрей на Ситке, Кириллов монастырь, Ковалево, Волотово, Хутынь. Ни одно строение, ни одно дерево не мешало видеть этот величественный венец, которым окружил себя Новгород по горизонту, создавая незабываемый образ освоенной, обжитой страны – простора и уюта одновременно.