Под управлением любви | страница 46

У меня медаль в столе. Я почти что был героем.

Манекены без медалей, а одеты хоть куда.

Я солдатом спину гнул, а они не ходят строем,

улыбаются вальяжно, как большие господа.

Правда, я еще могу ничему не удивляться,

выпить кружечку, другую, подскользнуться на бегу.

Манекены же должны днем и ночью улыбаться

и не могут удержаться. Никогда. А я могу.

Так чего же я стою перед этою витриной

и, открывши рот, смотрю на дурацкий силуэт?

Впрочем, мне держать ответ и туда идти с повинной,

где кончается дорога… А с него и спросу нет.

«Как улыбается юный флейтист…»

Как улыбается юный флейтист,

флейту к губам прижимая!

Как он наивен, и тонок, и чист!

Флейта в руках как живая.

Как он старается сам за двоих,

как вдохновенно все тело…

И до житейских печалей моих

что ему нынче за дело?

Вот он стоит у метро на углу,

душу раскрыв принародно,

флейту вонзая, как будто иглу,

в каждого поочередно.

Вот из прохладной ладони моей

в шапку монетка скатилась…

Значит, и мне тот ночной соловей —

кто он, скажите на милость?

Как голосок соловья ни хорош,

кем ни слыву я на свете,

нету гармонии ну ни на грош

в нашем счастливом дуэте.

«Вот какое нынче время…»

Вот какое нынче время —

всё в проклятьях и в дыму…

Потому и рифма «бремя»

соответствует ему.

«Ах, если бы можно уверенней…»

Ax, если бы можно уверенней

и четче в сей трудный момент:

расплывчатость чистых намерений —

не лучший к добру аргумент.

«Тянется жизни моей карнавал…»

Тянется жизни моей карнавал.

Счет подведен, а он тянется, тянется.

Все совершилось, чего и не ждал.

Что же достанется? Что же останется?

Всякая жизнь на земле – волшебство.

Болью земли своей страждем и мучимся,

а вот соседа любить своего

всё не научимся, всё не научимся.

Траты души не покрыть серебром.

Все, что случается, скоро кончается.

Зло, как и встарь, верховодит добром…

Впору отчаяться, впору отчаяться.

Всех и надежд-то на малую горсть,

и потому, знать, во тьме он и мечется,

гордый, и горький, и острый как гвоздь,

карий и страждущий глаз человечества.

Рай

Я в раю, где уют и улыбки,

и поклоны, и снова уют,

где не бьют за былые ошибки —

за мытарства хвалу воздают.

Как легко мне прощенье досталось!

Так, без пропуска, так, налегке…

То ли стража у врат зазевалась,

то ли шторм был на Стиксе-реке,

то ли стар тот Харон в своей лодке,

то ли пьян как трактирный лакей…

«Это хто ж там, пугливый и кроткий?

Не тушуйся, все будет о’кей.

Не преминем до места доставить,

в этом я побожиться могу…

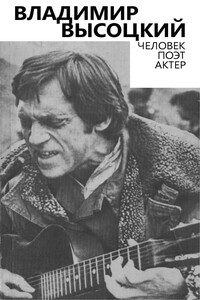

Но гитару придется оставить

в прежней жизни, на том берегу.

Книги, похожие на Под управлением любви