«Москва, спаленная пожаром» | страница 74

Москва. 2-го сентября. Едва утреннего солнца яркие лучи осветили окна наши, директор, или наблюдавший за больницами гр. Толстой принес самую пасмурную весть. Короткими словами он предложил нам: на приготовленных во дворе подводах спасаться в г. Владимир. «А французы сегодня вступают в Москву», – прибавил он, залившись слезами, и вышел, рыдая горько. Всякий может себе представить, что делалось в таком разе между тысячью ранеными штаб– и обер-офицерами. Этот час смятения, воплей общих и разительные преждевременные кончины беспомощных тяжелораненых налагает молчание!

Я с одним товарищем, почти выздоровевшим от раны, в Смоленском сражении полученной, рассудили лучше идти в полк и там долечиваться, нежели пуститься Бог весть куда по госпиталям. Сказано и сделано; я с костылем, а он, не имея в нем нужды, пошли вдоль Москвы, по направлению к Воробьевым горам, долго бродили по улицам, отдыхая поневоле, звуки музыки и барабанов указывали нам путь, где войска проходят; с помощью их, встретив какую-то артиллерийскую роту, вышли при ней за Москву в немой скорби от неразумения происходящего».[65]

Остальные, кто не мог ходить и эвакуироваться, остались в Москве в полном распоряжении французских солдат. Недаром писал генерал Алексей Ермолов, что «душу мою раздирал стон раненых, оставляемых во власти неприятеля».[66] По разным оценкам, в Москве осталось от 2-х (сведения Ростопчина) до 30 тысяч (по мнению Наполеона) раненых. Большая часть их погибла во время пожара.

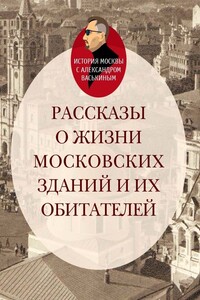

Ермолов А.П.

Худ. К.П. Брюллов(?). 1822 г.

Неудачной была и попытка вывезти по обмелевшей Москве-реке имущество и боеприпасы, назначенная буквально на последний день – 31 августа. 23 груженые барки сели на мель близ села Коломенского. Большая часть сопровождающих их чиновников и рабочих разбежалась. В результате непринятия своевременных мер по спасению казенного имущества лишь 3 барки доплыли до пункта назначения, 13 было сожжено, а 7 достались французам. Часть боеприпасов все же удалось посуху вывести в Нижний Новгород и Муром. То же, что не удалось затопить, Ростопчин распорядился раздать оставшемуся в Москве населению. Но ружей в Арсенале оставалось еще много – более 30 тысяч, а об оставшихся огромных запасах холодного оружия и говорить не приходится.

Остались в Москве и огромные запасы продовольствия, что заставило Ростопчина через много лет оправдываться в книге «Правда о пожаре Москвы»:

«Кроме того, жизненные припасы, оставшиеся в Москве, были весьма незначительны: ибо Москва снабжается посредством зимнего пути и весеннего плавания до сентября месяца, а после на плотах до зимы; но война началась в июне месяце, и неприятель был уже обладателем Смоленска в начале августа: таким образом, все подвозы остановились, и нимало уже не заботились о снабжении жизненными припасами города без защиты и угрожаемого неприятельским вторжением. Впоследствии большая часть муки, находившейся в казенных магазинах и в лавках хлебных торговцев, была обращена в хлебы и сухари, и в продолжение тринадцати дней пред входом Наполеона в Москву шестьсот телег, нагруженных сухарями, крупой и овсом отправлялись каждое утро в армии, а посему и намерение лишить неприятеля жизненных припасов не могло иметь своего существования. Другое дело, гораздо важнейшее, должно было бы остановить исполнение предприятия пожара (если когда-либо было оно предположено), а именно, дабы тем не заставить Наполеона принудить Князя Кутузова к сражению по выходе своем из Москвы, к сражению. Которого все выгоды были на стороне Французской армии, имеющей двойное число сражающихся, чем Русская армия, отягченная ранеными и некоторою частью народа, убежавшего из Москвы».