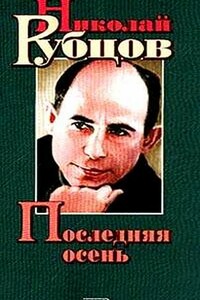

Стихотворения | страница 109

Очень трудно или, пожалуй, даже невозможно наглядно показать творческую жизнь поэтического кружка, ибо она слагается из мелких и незначительных по видимости подробностей. Но тот или иной диалог, отдельное слово, даже просто молчание были подчас необычайно весомыми.

Главное заключалось в единой творческой позиции участников кружка – твердой, бескомпромиссной и в то же время лишенной какого-либо догматизма и сектантства. Ими всецело владела идея русской Поэзии, притом вовсе не в эстетически замкнутом, книжном смысле, но поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей ее глубинной сути.

Творения Пушкина и Тютчева, Лермонтова и Некрасова, Фета и Полонского, Блока и Есенина были для Николая Рубцова и его собратьев не «литературными фактами», но именно глубочайшими воплощениями духовной жизни русского народа и русского человека, – а значит, прообразами их собственной духовной жизни. Они никак не отделяли поэзию от жизни в ее сущностной основе – и потому были свободны от какой-либо литературщины.

С другой стороны, именно это глубокое проникновение в классическую поэзию и подлинное овладение ею, о-свое-ние ее (то есть превращение ее в действительно свое достояние) и делало Николая Рубцова и его собратьев настоящими людьми культуры, а не поверхностными ее потребителями, способными лишь щеголять «информированностью».

Все, кто знал Николая Рубцова, помнят, что он постоянно пел на свои собственные бесхитростные мелодии стихи Тютчева, Лермонтова, Блока – нередко, между прочим, «Брат, столько лет сопутствовавший мне…» Тютчева. Это пение, я полагаю, было для него способом полного, предельно родственного освоения классической поэзии, дело которой он стремился и действительно смог продолжить.

Николай, пожалуй, раскрывался наиболее полно и сильно именно в исполнении стихов – безразлично, своих или не своих, но все-таки ставших своими – на какой-либо напев или без напева, в удивительной по живости и тонкости манере чтения. Конечно, я говорю не вообще о любом случае, когда Николаю Рубцову приходилось читать стихи, но о тех моментах, когда он хотел и мог раскрыться до конца.

Тогда он вкладывал в стихи буквально всего себя, так что подчас становилось страшно за него – казалось, что он может умереть на пределе этого исполнения (так ведь бывало, например, с большими певцами) или по крайней мере навсегда надорвать что-то главное в себе.

Нельзя не оценить ту самоотверженность, с которой Николай Рубцов – вместе со своими собратьями – отказался от уже дававшегося ему в руки литературного успеха. Его ранние ироническо-драматические стихи, на которых лежала более или менее явная печать «эстрадной поэзии», вполне могли рассчитывать на широкое признание.