Том 1. Стихотворения, 1939–1961 | страница 8

Что же касается войны и даже ее приблизительных сроков, то здесь ответ был найден проще и уверенней: «Недаром за полгода до начала войны мы написали по стиху на смерть друг другу. Это означало, что знали мы…»

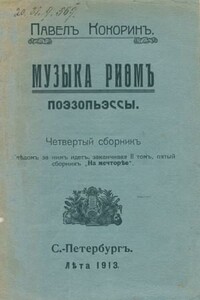

А пока — шла жизнь, шло объединение поэтических сил поколения (Слуцкий был как раз одним из закоперщиков этого), поэты кружка начали все чаще выступать по студенческим и иным аудиториям (в том числе и в писательском клубе), искали возможности не поодиночке, а кучно появиться в печати, чтобы заявить о себе как о направлении. Однажды почти повезло: в марте 1941 года журнал «Октябрь» опубликовал подборку «Поэзия студентов Москвы».

Открывалась она (иначе тогда и представить было невозможно) «Стихами о Сталине» Анисима Кронгауза, но это позволило стихам М. Кульчицкого, Б. Слуцкого, С. Наровчатова, Д. Кауфмана (Самойлова) обойтись без этого имени. Не знаю, насколько эта публикация обрадовала авторов. Во всяком случае, Кульчицкий писал в Харьков Г. Левину: «Как напечатали. Стих Слуцкого без начала, без конца, с переделанной серединой. Моя поэма: из 8 глав пошли 3 куска из трех глав и еще концовка. А с каким шакальим воем все это было, как рубали…» К сожалению, неискаженного, первоначального текста стихотворения Слуцкого «Маяковский на трибуне» обнаружить пока не удалось. И сам возобновлять его публикацию в книгах, вышедших после войны, Слуцкий не стал. Война зачеркнула многое из того, что было написано и продумано.

Впрочем, война многое и продолжила. Если не в писаниях (обычно Слуцкий уверял, что в войну он совсем не писал стихов, однако по некоторым обмолвкам видно, что были недолгие моменты, когда писал: в госпитале, в резерве комсостава, в редкие дни передышек), то в наблюдениях и раздумьях.

В недавно опубликованных военных записках Давид Самойлов пишет, что в первое время войны ему понадобилось много душевной энергии на «избавление от интеллигентской идеи исключительности, то есть о преобладании обязанностей над правами. Для меня необходимо было выздороветь от этой идеи, невольно поселенной во мне кругом общения, переначитанностью, ифлийской высоколобостью, надеждой на талант и особое предназначение». Нечто подобное пришлось пережить и перечувствовать тогда многим из круга Слуцкого, особенно москвичам; равно как по стихам того же Самойлова, по прозе Е. Ржевской, В. Кондратьева и их сверстников очевидно, что еще на войне в них происходит процесс познания, узнавания собственного народа во всем его разнообразии и объеме.