Феномен иконы | страница 77

Однако завершим разговор о цветовой символике византийской живописи.

Зеленый цвет символизировал юность, цветение. Это — типично земной цвет; он противостоит в изображениях небесным и «царственным» цветам — пурпурному, золотому, голубому.

Синий и голубой воспринимались в византийском мире как символы трансцендентного мира[104]. Рассмотренное выше голубое сияние в «Успении» из Кахрие джами прекрасно иллюстрирует это. Традиционны в этом плане для византийской живописи и синие одежды Христа и Богоматери.

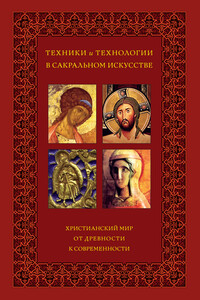

Предметом особого внимания исследователей может стать изучение изображения лиц и ликов в византийском искусстве. Здесь талант средневековых мастеров и их художественно–герменевтические устремления проявились, пожалуй, с наибольшей силой. Не вдаваясь в анализ исторического развития тех или иных тенденций изображения ликов и классификацию их по конкретным местным школам, что может привести к интереснейшим искусствоведческим находкам, но является предметом специального исследования, выходящего за рамки данной книги, отмечу только некоторые основные типы их художественной презентации.

Для византийского искусства практически на протяжении всей его истории было характерно прежде всего стремление тех или иных живописных школ к иллюзионистски–импрессионистскому (портретному) изображению лиц, то есть к продолжению и развитию традиций эллинистической живописи. Как мы помним, именно эту стилистику в христианском изобразительном искусстве приветствовали и всячески стимулировали теоретически многие византийские борцы за иконопочитание. Наиболее сильно тенденция к иллюзионизму проявилась в ранних энкаустических[105] иконах, ориентировавшихся на эллинистические (египетские) погребальные портреты (фаюмские портреты), в ранневизантийских мозаиках и росписях. К X— XII вв. она уступает место более плоскостным, обобщенным, условно изображенным ликам, которые в православном искусстве и принято почитать за собственно «иконные лики», но уже в XIII—XIV вв. начинает опять набирать силу (см., например, мозаичный образ Христа–Пантократора из Деисиса в южной галерее Св. Софии в Константинополе; многие лики в росписях Сопочан, Милешева и других памятниках того времени) и достигает нового апогея стилизованного иллюзионизма в образах Христа и Богоматери, святых–воинов Мануила Панселина (Протают, Афон, 1290), в росписях церкви Св. Георгия в Старо–Нагоричино (Македония), во многих византийских иконах XIV—XV вв.