Феномен иконы | страница 105

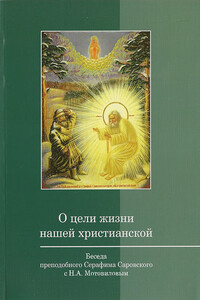

Человеку средневековой Руси блистания «неизреченного света» представлялись одной из форм материализации невидимого божества и нередко обозначались понятием Славы Божией. Здесь он следовал еще древней библейской традиции, обозначавшей световой образ Бога понятием «слава». Из книжников XVI в. о ней писал Зиновий Отенский. Слава, в его представлении, — это удивительное божественное сияние, которое никто не может «словом рещи и мыслию постигнута, ибо и солнца славы несть како сказати, а ничтоже суще протаво Божия славы солнечная слава: како же ли хощеши славу Божиюизглаголатиилиумомпостагнута?» Еслиужесолнечной «славы» не терпит глаз человека, то может ли его ум выдержать «славу» божественную (Ист. 760, 761)? Древнерусская живопись, однако, дала целый ряд интересных решений иконографии «славы» как некоего светоцветового сияния определенной геометрической формы вокруг Христа или Саваофа. Вообще световая эстетика Древней Руси на протяжении всего средневековья давала сильные творческие импульсы изобразительному искусству и архитектуре, побуждая мастеров на художественное воплощение трудновыразимой световой материи.

Таким образом, в понимании прекрасного древнерусское эстетическое сознание выдвигало на первый план красоту духовную. Чувственно воспринимаемая красота ценилась прежде всего как знак и символ красоты духовной, но также и сама по себе как результат божественной творческой деятельности.

Большой интерес для осмысления древнерусского эстетического сознания представляют те немногочисленные сведения об изобразительном искусстве и архитектуре, которые сохранились в памятниках словесности XI—XII вв. — начала активного знакомства русичей с религиозной живописью и архитектурой византийцев и создания первых собственных живописных произведений (икон, росписей) и храмов.

Как свидетельствует летописец, первое христианское изображение было показано князю Владимиру византийским «философом», изложившим ему основы христианской веры, в подтверждение истинности своих слов. На матерчатом занавесе («запоне») был представлен «Страшный суд»: «<…> на ней же бе написано судище господне, показываше ему о десну (справа) праведныя в весельи предъидуща в рай, а о шююю (слева) грешники идуща в муку». И воспринято это изображение было Владимиром, согласно летописцу, как реальный документ событий, которые должны совершиться: «Володимеръ же вздохнувъ рече: «Добро симъ о десную, горе же симъ о шююю»».