Собрание сочинений : в 3 томах. Том 3 | страница 24

Глава IV. Тюрьма и переходный период

В письме к С.А. Ивановой Достоевский пишет: «Без страдания и не поймешь счастья. Идеал через страдание переходит, как золото через огонь. Царство небесное усилием достается» (29, кн. 1: 137138).

В «Подростке» странник Макар говорит: «С годами печаль как бы с радостью вместе смешивается, в воздыхание светлое преобразуется. Так–то в мире: всякая душа и испытуема и утешена» (13: 330).

В этих двух высказываниях Достоевского все христианское понимание страдания. Пасхи мы не представляем себе без Страстной, Воскресения без Голгофы, но и Голгофа непонятна нам и неприемлема без последующего за ней Воскресения, уже теперь, в этой нашей жизни, ясно предощущаемого. Как писал Паскаль: «Ветхий Завет заключал в себе прообразы; пасхальный агнец вкушался с горькими травами»[74]. Страдание — это великий духовный факт, «закон нашей планеты» (7:154), как пометил Достоевский в записной книжке к «Преступлению и наказанию»; или спасительный, для идущих через него в смирении, или гибельный, для его отрицающих. И это удивительное дело: чем больше мир отрицает идею страдания, чем больше протестует против него с таким, очевидно, искренним негодованием («страдание — позор мира»[75], — писал Горький), — тем все глубже, страшнее и безнадежнее он в это страдание погружается.

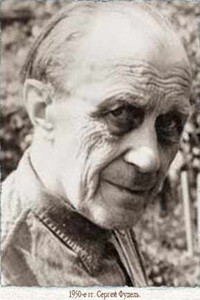

Достоевский был арестован 23 апреля 1849 года и отвезен в Петропавловскую крепость, где просидел в Алексеевской равелине восемь месяцев. Конечно, действительность этой тюрьмы не вполне отвечала тем мрачным представлениям о ней, которые внушили нам некоторые романисты. Люди, сидевшие в ней, не были «одеты камнем». Из воспоминаний, собранных О.Ф. Миллером, известно: первые два месяца арестанты находились в полной изоляции, но затем им стали выдавать книги из тюремной библиотеки, позволили писать (Достоевский там написал рассказ «Маленький герой»), разрешили переписку с родными, даже получение книг из дома, а с августа — прогулки в саду, где росло 17 деревьев. Питание было достаточное. Разрешались пищевые передачи. Главная тяжесть была в сырости и темноте казематов — и, конечно, в одиночестве. По словам одного из заключенных–петрашевцев — И.М. Дебу, — одиночество их возбуждало сострадание коридорного сторожа, из гарнизонных солдат, еще не старого. По временам он отворял из коридора окошечко, находившееся в двери каземата, и говорил: «Скучно вам? потерпите! и Христос терпел. И за что это вас посадили? все вы тихие такие, а бывало, тут всё такой буйный народ»