Андрей Николаевич на рандеву, или Ниспровержение прототипов | страница 13

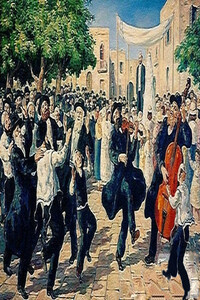

Ритуальное омовение жениха, столь же ритуальное бритье и (в некоторых местностях) раскраска выбритого лица, облачение жениха в пышный костюм, поднесение ему нарядного, „парадного“ оружия должны быть, конечно, отнесены к дружинной обрядности, откуда и попали в обрядность свадебную. В известных нам элементах воинского костюма и прически средневекового дружинника обращают на себя внимание знаменитые „косы“, „косицы“, „длинные прядки“ (в Болгарии эти косицы юношей сохранялись до начала XX века во многих местностях). К сожалению, сегодня едва ли возможно установить, какие внутридружинные отношения маркировались деталями костюма, украшениями, разновидностями причесок. Вероятно, более длинная косица (близкая к девичьей) указывала на функцию „меньшого брата“ в дружинной паре…

Здесь, конечно, хочется сделать короткое отступление и, что называется, „поставить вопрос“ о функции так называемых „украшений“ в костюме, внешнем виде воина-дружинника. Разумеется, исследователи и интерпретаторы материальной культуры не могли не обратить внимание на серьги, кольца, браслеты, ожерелья, находимые постоянно в языческих погребениях средневековых воинов-дружинников. В дошедших до нашего времени изображениях особенно бросаются в глаза браслеты и серьги… „… Рисуя облик древнерусских воинов IX — начала XI вв., нельзя не упомянуть украшений — гривн, браслетов, фибул скандинавского и восточноевропейского типов, застежек кафтанов и поясов с металлическим узорным набором степного происхождения, которые завершали столь разнохарактерные, но этнический выразительные образы…“

3.

Как видим, М.В. Горелика, занимающегося историей средневекового оружия, даже и не очень интересует внешний вид воинов; для него, как и для многих других историков, внешний вид, одежда и украшения воинов — некая „завершающая деталь облика“, и все же, попытки тщательного описания и анализа всей этой „воинской украсы“ могли бы многое открыть, рассказать о внутридружинных отношениях и, в частности, именно о „паре“ — основной ячейке дружины. Трудно себе представить, чтобы воин-дружинник просто-напросто обвешивал бы себя украшениями „для красоты“, что называется. Конечно, в средневековом обществе, пронизанном ритуализацией, ношение всех этих воинских браслетов, колец и серег должно было быть регламентировано и имело функциональный смысл, длина косицы или прядки, ношение браслета на правой или на левой руке и т.д. всё это могло указывать на положение воина „в паре“, на „старшего“ или „младшего“. Возможно, число и ценность украшений маркировали отношения в паре — могли указывать на то, что в паре лад, согласие. Можно предположить существование ритуала подношения „старшим“ воином определенных „смысловых“ украшений „младшему“. Важны были, конечно, и детали татуировки (раскраски). Тот же Ибн Фадлан сообщает, что русы были покрыты татуировкой „от края ногтей до шеи“…