В поисках личности: опыт русской классики | страница 18

Именно в «жизни ума и сердца» видел Чернышевский высшую точку развития человека. Иными словами, то, что каралось самодержавием, тех людей — «поэтов, мыслителей граждан», — которых Герцен заносил в мартиролог погубленных царским правительством, Чернышевский уже в самом начале своей деятельности называет выразителями истинного понимания жизни. Впоследствии, в «Что делать?», он о таких людях скажет: «новые люди», лучшие среди которых «двигатели двигателей», «соль соли земли».

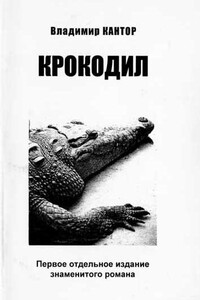

Чернышевский говорил: жизнь выше искусства, ведь чтобы создавать искусство, наслаждаться им, необходимо быть живым — и физически, и прежде всего духовно. И задача искусства в России — пересоздать человека, превратить его в свободное, самодействующее существо, научить его жить, а не прозябать, не спать, вытащить из состояния сонной смерти. Поэтому и требовал он от искусства «быть для человека учебником жизни»{35}. Такая цель одушевляла и его самого, когда писал он свой знаменитый роман «Что делать?». Но именно это введение искусства в сферу более широкую — сферу жизни, подчинение её потребностям, слова об объяснении и приговоре, задачи, которые ставятся искусству, и казались русским либералам проявлением дидактического консерватизма, сродни самодержавно-государственному. «Мы имеем дерзость… доказать, по мере сил наших, — писал Николай Соловьёв, — что вся она (теория Чернышевского. — В. К.) прикрыта только либеральной оболочкой, одета в прогрессивную одежду, в сущности же самая из всех консервативная, самая отсталая»{36}. Между тем у Чернышевского просветительный пафос учительства неразрывно связан с понятием свободы, не мыслится без неё. «Свобода… не составляет какого-нибудь частного вида человеческих благ, — утверждал он, — а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого блага; свобода и просвещение — это кислород и водород,… без которых не существует в природе никакая жизнь»{37}. Такая позиция в принципе исключает любое подавление личности.

К несчастью, тенденция, враждебная жизнестроительной концепции великого русского мыслителя, оказалась гораздо более живучей, чем он мог того ожидать. И уже в XX столетии, внешне присвоив себе эстетическую теорию Чернышевского, его именем продолжали подавлять и убивать искусство и его творцов. Горестные слова Бориса Годунова «Они любить умеют только мёртвых» (Пушкин). Затравленные Маяковский и Пастернак посмертно объявлены — каждый в свой срок — великими поэтами. Недавно произошла посмертная «канонизация» Высоцкого. А судьба Вампилова, которого мало кто знал при жизни?.. Заметим, что наша канонизация порой имеет характер вторичного, посмертного убийства, как произошло, скажем, с поэзией Маяковского, многим ненавистной ещё со времён школы. Омертвили поэта, кредо которого: «