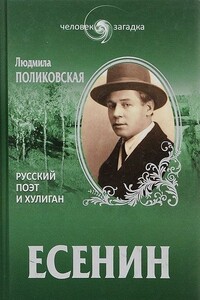

Есенин | страница 49

В 1917 г. он действительно побывал в Константинове. Но когда именно? Сколько он там пробыл? Сведения опять расходятся. Екатерина Есенина пишет «… в начале весны 1917 г. он [Сергей] приехал домой на все лето». Но комментаторы ее поправляют: «В 1917 г. в Константиново Есенин приехал не раньше конца мая и пробыл там, видимо, июнь и июль.

Во всяком случае, 17 марта он точно был в Царском Селе. В документе от этого числа говорится: «Ввиду сокращения штатов при Полевом Военно-санитарном поезде № 143 препровождаю в распоряжение Воинской Комиссии [при Государственной думе] ратника Сергея Есенина». Этим же числом датирован и еще один документ: «Дан сей санитару военно-полевого Поезда № 143 Сергею Александровичу Есенину с тем, что возложенные на него обязанности с 20 марта 1916 г. по 17 марта 1917 года исполнялись им честно и добросовестно и в настоящее время препятствий к поступлению Есенина в школу прапорщиков не встречается». Что сие значит? Есенин подавал заявление с просьбой отправить его в школу прапорщиков? Во всяком случае, он туда не явился. «В революцию покинул самовольно армию Керенского», — напишет он в 1923 г. Когда царская армия превратилась в армию Керенского, дезертирство из нее стало явлением массовым и практически ненаказуемым. Есенин не мог не понимать, что из школы прапорщиков одна дорога — на фронт. Вполне понятно, что у него не было желания сложить голову «за чей-то чужой интерес». Теперь не Клюев, а Иванов-Разумник для него главный авторитет, а Иванов-Разумник был ярым противником войны с самого ее начала. Кроме того, много дел в Петрограде, надо выступать на митингах, на поэтических вечерах. (В письме Андрею Белому Иванов-Разумник сообщает: «Оба [Есенин и Клюев] — в восторге, работают, пишут, выступают на митингах».)

«Февральская метель». Зинаида Райх

Первым поэтическим откликом Есенина на революционные события стала «маленькаяпоэма» «Товарищ», датированная автором мартом 1917-го, а впервые напечатанная в мае того же года в эсеровской газете «Дело народа». На первый взгляд Есенин в ней приветствует революцию, не чураясь ее жестокости:

Мнения современников разделились: одни, Иванов-Разумник в том числе, приветствовали поэму («Единственное подлинное проявление народного духа […] да еще в первые дни и часы революции»), другие называли ее «покушением с негодными средствами на революционное творчество». Но и те и другие видели в ней лишь прославление революции. И только спустя много лет эмигрантский критик В. Левин сказал о том, о чем в России сначала никто не догадался, а потом нельзя было писать: «Только один Есенин заметил в февральские дни, что произошла не «великая и бескровная революция», а началось время темное и трагическое, так как «пал, сраженный пулей / Младенец Иисус». И эти трагические события, развиваясь, дошли до Октября. И в послеоктябрьский период образ Христа появляется снова у Блока в «Двенадцати», у Андрея Белого в поэме «Христос воскрес». Но впервые он в эту эпоху появился у Есенина в такой трактовке, к какой не привыкла наша мысль, мысль русской интеллигенции».