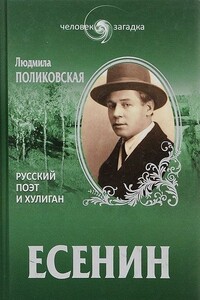

Есенин | страница 39

«Соблазны культуры почти ничем не задели ясной души «рязанского Леля». Он поет свои звонкие песни легко, просто, как поет жаворонок. Усталый, пресыщенный горожанин, слушая их, приобщается к забытому аромату полей, бодрому запаху черной, разрыхленной земли, к неведомой ему трудовой крестьянской жизни, и чем-то радостно-новым начинает биться умудренное всякими исканиями и искусами вялое сердце», — писала довольно известный в то время критик Зинаида Бухарова (под инициалами «З. Б.») …А в «Северных записках» стихами Есенина любуется Софья Парнок (под псевдонимом Андрей Полянин) … А в журнале «Современный мир» Натан Венгров: «Есть что-то от «приволья зеленых лех»[39] в этой весенней и очень молодой книжечке стихов… […] Несомненно, что Есенин знает то, что пишет, — сам оттуда, от земли. И поэтому большой любовью к земле и к травам, и к «посвисту ветряному» и к «ухлюпам трясин» пропитаны его строки»… А еще рецензии в провинциальных газетах.

Но больше всего Есенин гордился статьей профессора. П. Сакулина «Народный златоцвет», опубликованной в солидном, основанным еще в 1866 г. журнале «Вестник Европы». Поскольку эта статья не только оценивает «Радуницу», но и дает представление о ее содержании, мы процитируем ее, не ограничивая себя объемом: «С первых же минут своей жизни Есенин приобщился к народно-поэтическому миру. Он — “внук купальской ночи”. Матушка в купальницу по лесу ходила, собирала “травы ворожбиные”, тут и сына породила.

Весенним, но грустным лиризмом веет от “Радуницы”. Славословье природы, поэзия быта, искорки молодой любви и молитва Богу — вот спектр этой развивающейся поэзии.

Нежно любит Есенин свою родную сторону и находит для нее хорошие ласковые слова:

Мила, бесконечно мила Есенину деревенская хата, где “пахнет рыхлыми драченами, у порога в дежке[40] квас, под печурками точеными тараканы лезут в паз”. Он превращает в золото поэзии все — и сажу над заслонками, и кота, который крадется к парному молоку, и кур, беспокойно квохчущих над оглоблями сохи, и петухов, которые на дворе запевают «обедню стройную», и кудлатых щенков, забравшихся в хомуты […]. Когда нам говорили о поэзии крестьянского труда писатели-народники, напр. H.H. Златовратский, и даже когда сам Кольцов воспевал нам урожай или покос, — мы не могли не подозревать известной идеализации. Но в Есенине говорит непосредственное чувство крестьянина, природа и деревня обогатили его язык дивными красками. “В пряже солнечных дней время выткало нить”, — скажет он, или: “Выткался на озере алый цвет зари…”, “Желтые поводья месяц уронил”.