Бархатный диктатор | страница 154

Он снова запрятал клочья грязного белья и затянул ремешок под ужасной жилеткой. Глаза опять лукаво поблескивали из-под вспухших багровых век.

– А ведь верно уж мыслите: «Ишь шельмец, недурно придумал: и покаянье публичное и тут же барыш. И спасенье души и прирост капитала». Ведь так, – не может ведь быть, чтобы так не изволили думать?..

И заливаясь мелким, издевательски хитрым смешком, он уж без всяких приличий, с циничной бесцеремонностью хлопнул коротким шлепком собеседника по плечу и опустился на скамью. Достоевский невольно отшатнулся. Это неожиданно поразило старика – мрачное раздумье нашло на него. Он заговорил надрывно и выспренне:

– Да, милостивый государь мой, была в мире однажды грозная казнь. Гора – и на ней лобное место. И повисли на древе три пригвожденных тела. И три дня и три ночи висели, корчась и мучась, и века, и тысячелетья помним об этой трехдневной муке, и поем о ней хорами церковными, и вещаем проповедями с амвонов, и гласим медными языками колоколен… Я же, грешный, ежедневно, вот уже семь лет, со дня праведной смерти супруги моей, всхожу на свою плаху, и не трое суток, а две тысячи дней, пригвожденный к участи своей позорной, медленно корчусь в мучениях несказанных. Легко ли, вникните, ежедневно умирать от отчаяния и все же не умереть? Кажется, испил уже до дна чашу, а дно все уходит, и снова до краев полна чаша горечи неизреченной… Господи, когда же конец моей муке безмерной?..

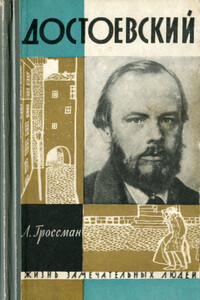

Через двадцать лет беседа эта вспомнилась Достоевскому в тесном нумере отеля «Виктория» над листами первых набросков к задуманному роману. По обыкновению он стал свободно разрабатывать воспоминание, как бы выполняя вольные и широкие вариации на случайную тему, подлинного жизненного эпизода. Давнишний пьяный разговор, быть может, любопытный для наблюдателя столичных трущоб, для автора физиологических очерков, разрастался теперь под его пером в щемящий монолог какой-то безвестной современной трагедии, где сквозь выспренность славянизмов и торжественность церковных текстов проглядывала гнетущая и отталкивающая история падений, пороков и несчастий…

Достоевскому запомнились навсегда иные посетители «Кытая». Они жили в памяти, дремлющие, но готовые воспрянуть по первому вызову, как наброски и эскизы из подготовительных тетрадей художника, выступающие во всей полноте и свежести красок в окончательной группировке картины. Он словно берег их для какого-то большого будущего полотна…