Бархатный диктатор | страница 139

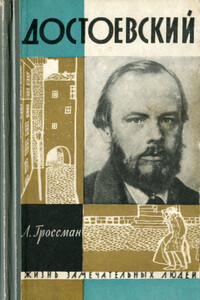

Бледная, хворая ночь. Хриплый голос и антрепренерская предприимчивость Некрасова. Холодное утро. Первая беседа с верховным судьей всех словесных сражений и журнальных джигитовок. И взвинченная, прерывистая речь этого энтузиаста, пожираемого чахоткой, в слишком просторном сюртуке, обвисающем на впалой груди бранденбургскими своими шнурками, с чуть искривленной бледной губой под щетинистой порослью коротко стриженых усов. Словно из гроба вещал ему голос, обессиленный вздохами полуразрушенных легких: «Будете… великим писателем…» Так был он крещен на литературные битвы среди чахлых фикусов и худосочных кактусов, осеняющих своей редкой листвой корректурные пачки славного критика.

И затем – вихрь приветствий, признаний, искательств, похвал, приглашений. Все знаменитости сразу склонились к нему. Петербургский Фауст – задумчивый князь Одоевский; острослов столичных гостиных – болтливый граф Сологуб; придворный концертмейстер – граф Виельгорский; великий делец, распорядитель писательских судеб, журнальный барин с лунообразным ликом – сам Андрей Александрович Краевский; лев литературных салонов – поэт и философ Тургенев, и даже она, с фарфоровым личиком полуденной красавицы, тонкая чертами, пышная станом, ласковая взорами, гордая сознанием своей власти над людьми, дочь трагика, жена литератора, руководительница кружка писателей, застенчивая, благодушная, уклончивая, милая сердцу Панаева!

С первого же взгляда она напомнила ему албанку Аннунциату, – красоту ослепительную и поражающую… «Густая смола волос тяжеловесной косой вознеслась…»

Он влюбился в нее сразу и без памяти. Именно перед нею ему было бесконечно радостно выступать в ореоле своей молодой славы. Так прекрасна была эта избалованная и тщеславная смуглянка, что невольно хотелось в ее глазах быть героем, поэтом, гением, знаменитостью! Казалось, все похвалы, все признания рецензентов, критиков, редакторов, все поклонения и восторги читателей раскрывали свою подлинную и конечную ценность в благосклонном внимании этой медлительной черноокой женщины с доверчиво вопрошающим взглядом и ленивыми движениями чуть-чуть полнеющего тела.

Все в ней было до боли дорого и близко Достоевскому. Румянец, заливающий легким загаром ее матовые щеки, пухлые губки с детской какой-то ужимкой, синий шелк цыганских ресниц, и эти воздушные, неслышные, чуть выделанные в своей грации движения (ведь с детства ее готовили в танцовщицы), – все в ней захватывало, кружило голову и готово было бросить навсегда к ее ногам.