Бархатный диктатор | страница 117

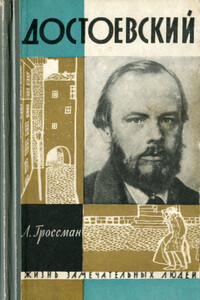

(Впоследствии Достоевский не раз размышлял об этой трагедии Михайловского замка. Ведь всю свою царскую жизнь император Александр считал себя отцеубийцею, хотя он и не нанес собственною рукою смертоносной раны родителю. Но разве это важно? Ведь он знал, что заговорщики ворвутся к отцу, чтобы лишить его престола, а в таких случаях смерть всегда под руками. Какая страшная борьба противочувствий раздирала с тех пор его совесть! Повинен ли в смерти отца, допустив ее в мыслях и увидев затем свершение своих тайных помыслов, хотя бы и помимо собственного участия в кровопролитии? Удивительно ли, что четверть века прожил державным меланхоликом? Пожелать смерть отцу и затем увидеть убийство его – да разве это не то же преступление? И фамильная хроника Достоевских выдвигала перед ним во всей обнаженности этот страшный вопрос и подчас уже смутно соблазняла его развернуть такую же семейную драму вокруг убийства одного страшного старика, среди молчаливо сочувствующих сыновей…)

– Батюшка наш Николай Павлович еще был во младенчестве…

И старик благоговейным взглядом указывал на огромный портрет правящего царя в ярко блещущих ботфортах, сверкающих, как стальные дула пушек на солнце. Казалось, сверху донизу, от борта до носка, их прорезало острой молнией, протекшей зигзагом по кожаным складкам… Такой блик в рисовальном классе называли светлым ребром предметов, Казалось, отсюда, из этого отсвета, жесткого и острого, строил придворный художник весь свой портрет. Неумолимо и строго царь пронзал кого-то невидимого своим стеклянным, неподвижным и гневным зрачком. Губы сердито сжимались, словно готовые ежемгновенно разжаться для грозного окрика, властных команд и приказов. Руки, сжатые у бедра, казалось, были готовы что-то в клочки разорвать, растерзать, истребить, уничтожить. По обычаю исторических живописцев, портретист сильно удлинил ноги своей модели, согласно античной изобразительной традиции, придававшей таким способом летящую устремленность фигуре Аполлона Бельведерского. Инженер-кондукторы знали, что этими длинными сверкающими ногами царь шагнул через трупы Сенатской площади к первой ступени своего трона. Этой рукой в перчатке он подписал приговор, поднявший пять виселиц, накануне его коронования. И когда Достоевский смотрел на этот портрет, ему становилось почему-то невыразимо страшно. Ему казалось, что эти стиснутые губы снова изрекут смертные приговоры, поднимут своей короткой командой новые эшафоты, сошлют новые толпы в сибирские рудники. В безошибочных контурах фигуры, казалось, таилась угроза неотвратимого бедствия…