У подножия Мтацминды | страница 56

Встречи наши с Есениным продолжались, как будто в жизни его не произошло никаких перемен. А перемены все же были. Хотя он стал «прежним Есениным», но в нем не было прежней есенинской простоты и непосредственности. Он иногда задумывался, иногда смотрел рассеянно, потом как бы стряхивал с себя что–то ему чуждое, и опять становился самим собой, улыбался и балагурил.

Однажды он неожиданно взял мою руку и, крепко сжав, тихо проговорил:

— А все–таки ты счастливый!

— Чем же это? — спросил я удивленно.

— Будто не знаешь?

— Не знаю…

— Ну вот тем и счастлив, что ничего не знаешь. И он быстро переменил тему разговора, так что я до сих пор и не знаю, что он имел в виду. Предполагаю, что это был порыв, когда он хотел поделиться со мной какой–то своей болью, но потом раздумал. Еще до этого странного разговора я стал замечать, что его что–то тяготит. Но пока все это было только как бы намеком на будущее признание.

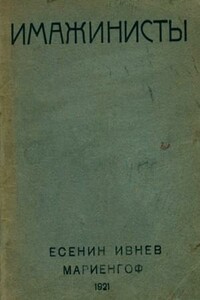

Разрыв между Есениным и Мариенгофом прошел мимо меня. Или Есенин не хотел меня впутывать в свои «распри», или не хотел оказывать на меня давление, чтобы я последовал его примеру и отстранился от Мариенгофа. Есенин не был никогда ни мелочным, ни мстительным. Большое благородство души не позволяло ему искать союзников для борьбы с бывшими друзьями. Здесь я не могу не высказать своего мнения, что его дружба с Мариенгофом была связана романтикой и скреплена душевной привязанностью. Говоря об их отношениях, я должен коснуться мифа № 2, скорее комического, чем злостного, каковым считаю миф № 1, о котором я писал выше. Миф № 2 заключается в том, что в одно время некоторым людям понадобилось найти «козла отпущения», чтобы доказать, что Есенина кто–то «совращает», тянет в болото. А так как Мариенгоф кому–то был неугоден, то на него и посыпались «палочные удары».

Дошло до того, что хороший писатель, добрый и благородный товарищ — Борис Лавренев, живший в то время в Ленинграде, был кем–то из недоброжелателей Мариенгофа до того «нашпигован», что, не разобрав, в чем дело, разразился статьей, в которой обвинил огульно всех имажинистов в том, что они «спаивают Есенина». Между тем Мариенгоф не брал в рот вина, да и жизнь вел такую, которая также была далека от богемы.

Я написал письмо Лавреневу, он тотчас же отозвался, но амнистировал только меня, написав, что меня он «не имел в виду» в своей статье, но от своих обвинений не отказывался. Между прочим, и Вадим Шершеневич тоже не грешил пристрастием к алкоголю.